序/導讀

後記|與動物相遇的時刻

認識我的人大約都知道動物園是我的兒時後花園,因為父親職業的緣故,不誇張地說我童年的週末多半在動物園閒晃。逛動物園有個標準流程,我們家向來不是從大門口開始逛起,一入園便長驅直入先搭車直達最高處的鳥園,逛完鳥園再悠悠哉哉順著緩坡往下逛(在此也推薦諸君要這樣順流而下地逛,才不會過度操勞小腿肌)。

書寫完成後,有人問我兒時廝混動物園的成長經歷對我寫這個主題有什麼影響,當下一時想不出什麼直接了當的關聯性。仔細思索後,這才漸漸意識到這樣的成長背景帶來的影響也許遠遠超出我的想像,身處其中的人經常特別盲 目。

如果您已讀完本書,相信已經從不同篇章讀到相關經歷的蛛絲馬跡──童年我在美濃過著只有吃飯時間會被叫進室內進食的野放生活,在田裡生火、溪裡玩水、樹上攀爬,成功被不認識的狗咬過四次,家裡的大黃貓習慣抓些蛇啊、青蛙或者麻雀等獵物進貢放在客廳中央。在本質上,我很早便被訓練得不拒斥泥漿與生物,求學時期碰到不少只是一隻小蟲子飛過眼前便失聲尖叫的人,我只是覺得有點古怪,但我是在成年之後才真正意識到我們家沒有任何人怕蟑螂並不是一件尋常的事。

我爹是一位可以彈橡皮筋射死蒼蠅與蚊子的神射手,而且可以唯妙唯肖模仿長臂猿的啼聲,嘹亮地啼到猴島上的長臂猿們會停下手邊動作觀察這位人類到底有何貴幹。不過,他很少像電視上那些熱愛動物的專家那樣隨時隨地親暱地抱著各種生物磨蹭,倒是常常跟我們說,管理人比管動物還難,此外並不常敘述工作的事,除了一些特別詭異的意外──通常詭異的部分都是事件裡出現的人,而不是動物,好比說,有一年某位遊客勇猛地跳進獅子獸欄內,手裡拿著聖經向獅群傳教。

由於父親參與了不少動物科普書的審訂或推薦,成長過程中,吾家因緣際會藏有海量的大樹文化出版品,文學與圖鑑兼有之,本書其中一篇提及的《鳥、野獸與親戚》是我青春時期的愛書之一,即便是段考前夕,我也經常抱著英國動物園經營者兼博物學家杜瑞爾的「希臘三部曲」童年紀事啃讀,笑到流出眼淚,那是苦悶升學壓力下排遣憂鬱的絕佳出口──假使有人說在我的書寫風格裡看到一點杜瑞爾的影子,我也不會意外,我曾經如此鍾情於他描述這個世界的方式。出於同樣的原因,吾家藏有海量的漢聲出版書籍,包括旗下的青少年拇指文庫系列,本書提及的小說《紅色羊齒草的故鄉》以及蘿拉‧英格斯‧懷德寫的拓荒故事皆收錄其中。在此要特別向當年這兩間特別有抱負的出版社致敬,他們精心推廣的作品曾經深深觸動並滋潤了一名孩子的心。

多年前,台灣阿河遇難記在寒冬裡帶來意想不到的新聞效應,大夥兒都順風在網路上學到二三事,比如為什麼河馬會哭,阿河命運為何如此乖舛。由於我爹在動物園服務,阿河亡故後兩天,依然有人會打電話來詢問他關於河馬的問題;台灣大概從來沒有這麼多人集體關心過河馬,或者關於動物展演管理疏失的沉痾。我爹說,大象、河馬之類的大型老動物只要站不起來,注定離死期不遠了,救也救不了。過重的肉體只要內部出現一個傷,自己就能逐漸把自己壓垮。就像在手術台上看過無數過眼雲煙瀕死者的醫師,我爹講這事的口吻,就和討論一支遺失的指甲剪一樣。

何曼莊在散文集《大動物園》裡寫過,「我經常走在往動物園的路上,這讓自我辯證成為一種常態,到了最後我經常還是沒有答案,但我相信這個世界的正解不只一個,而找到正解也許不是最重要的事情,重要的是維持清醒,捍衛思考不被激昂的感情左右,不被那廉價的同情與自傷牽絆……」。身為動物園園長的女兒,我明白那樣難以言說的心情。

即使有一位無論看到什麼陌生長相的動物都能喊出名字的父親,即使如此勤勞地逛動物園,我必須遺憾地說,至今我依然是動物界的門外漢,即使我已比一般幼童知道(或者看過)更多接近國家地理頻道的動物求偶或進食過程。木柵動物園的鳥園是一座巨型鳥籠,紅䴉足以成群繞行飛翔,人類遊走其中立即成為人造生態裡流動的一部分。像我這樣的門外漢,即使能夠在不眼殘的狀況下辨認出一些常見易辨的鳥類(比如綠簑鴿、綠頭鴨),但也會指著看起來一公一母很鮮豔的水禽說「鴛鴦!」旋即被糾正說那不是,但我從此也沒記得那鳥正確的名號。

幾年前讀了一本題材特殊的散文集《飛羽集》,作者伊絲塔是名熟習鳥性的鳥癡,閱畢才知道木柵動物園鳥園裡有世界上數量稀缺的鳳凰(俗名青鸞),也才更豐富地理解聶隱娘與青鸞的隱喻。知道了之後,後來去園區內熱帶雨林館,才「看見了」兩隻大地色的青鸞就在腳邊悠哉走動,對牠們產生了不同層次的理解;又因為當時與老爹同行,才「看見了」在高處不顯眼的栗喉蜂虎(非「虎」也,是一種專門吃蜜蜂很小的鳥,據說非常難以人工復育)。平時這些不夠美不夠大的鳥於我盡是過往雲煙。

我經常認為藝文創作其中一項閒散的功能,在於讓人順著生活的紋路「看見」一些平常不以為意的東西,於理所當然的安適表象上撢灰。人類的想像力往往比自己以為的更貧瘠;窗明几淨的時候少,蒙灰的時候多。有的時候我們看不見,也許不是因為自我中心、心懷偏見或什麼歪瓜裂棗的根本性悲劇,實在是因為沒有那個契機(比如我老爹指著蜂虎的那根手指),沒有人親切地敲門(比如讀一本像《飛羽集》那樣一本書,或者讀一本閣下您正翻閱的《一隻特立獨行的豬》這本書)。生活得越平板,看見未知處的機會就會被壓縮得越厲害,而適時的一根雞毛撢、一根手指、一本書或一位有趣的朋友,就是讓生活立體化的支架。

●●●

這本書彙整了《鄉間小路》雜誌上連載多時的「文明野味」專欄,增修舊文並添入新章。寫專欄的任務於二○○○年展開,能有這樣的寫字空間,必須特別感謝當年邀稿的編輯廖詠恩──尤其當時我才出版了一本散文書《風滾草》,在網路平台寫過一點影評,不知道她哪兒獲得的勇氣。

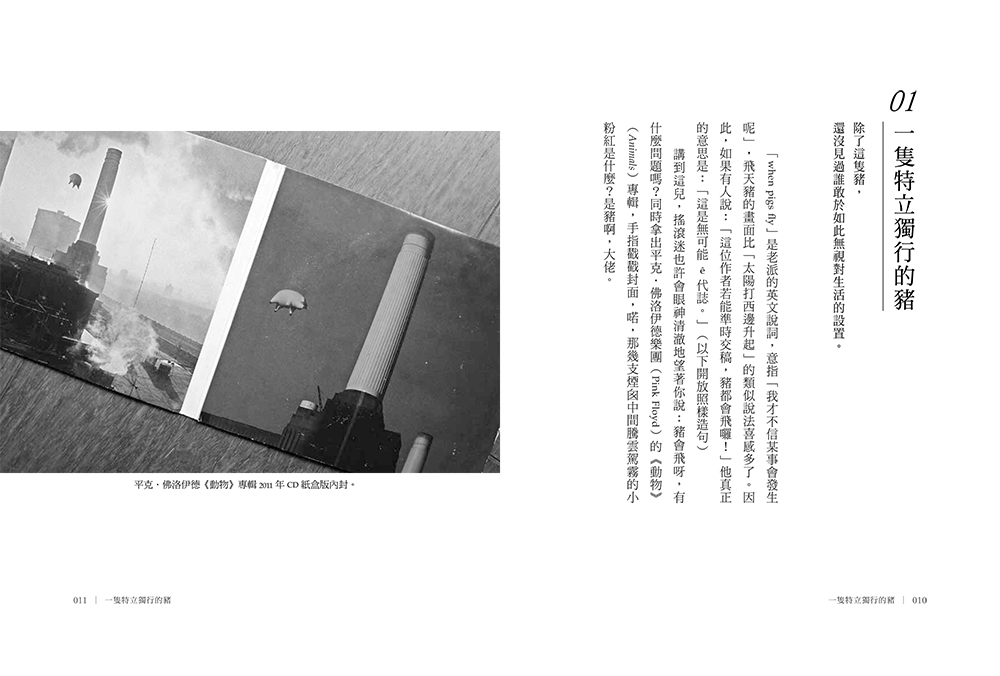

最初編輯部交派給我的任務是撰寫藝文情報,需求明確:文學、電影、音樂不拘,希望調性「輕鬆」;換言之,我必須一派正經地引經據典,同時致力於將掉書袋這份粗活做得比較得人緣。藝文情報何其多,我為了縮小苦惱範圍,籠統抓了一個以動物生態為主軸的書寫方向,姑且將專欄命名為「文明野味」。為求聚焦,注定是要掛一漏萬,精簡的篇幅寫起來最困難的是收束,故作輕鬆之餘還要節制廢話,最好能展現藝文作品的吸引力,這過程寫起來比預想的還難。

對照文明與野性,繼而思索人性與社會,這是自古以來常見的老題目。相較於權威所強調的秩序與真理,人文藝術更熱衷於檢視難以衡量的例外狀態,試圖討論界線與生命的本質,這本書中觸及的數百種創作,幾乎都不脫這個企圖。

本書的取樣很大程度顯現了我個人的閱讀視聽偏好,顧及選材的多樣性,我已儘量避免主題與創作者的重複;因此,即便極高比例的童話與繪本喜好透過動物(尤其擬人化的動物)的境遇來引起共鳴,關於這個有趣現象的專門研究已相當豐富,所以我刻意壓低繪本比例,沒有多加著墨。

●●●

最後,這本書獻給我的父親。感謝他慷慨提供的資源,學齡時期當我的司機,早餐時必須看著貪睡的我閉著眼睛咀嚼早餐,還到動物園周邊淺山上閃避掛在樹上的蛇摘桑葉餵我養的蠶寶寶。聽說他早年在墾丁牧場工作時,恆春還有四處蹓躂的野馬,他挑了一隻野馬當自己的坐騎,馬背上披條大浴巾即是馬鞍,這匹馬毛色赤紅,他替牠取了一個名字:Ruby,紅寶石的意思。聽說Ruby經常故意馳騁到低枝的樹下將他掃落地面,掃落後再停在前方等候,擺擺尾巴,洋洋得意狀。

非常巧合,長大之後我學英文,老師替我取的名字正是Ruby。在某種程度上,我不能否認在我靈魂深處亦藏匿著不能約束的野性,還有那麼一點惡作劇的本能,但是我儘量不要跑得太遠。

是為記。

-1-330x443.jpg)

-1.jpg)

Reviews

There are no reviews yet.